こんにちは、絶賛育児中のしろまるです。

私はフリーランスなので、育休はありません。そのため、生後2ヶ月のころから仕事を再開しました。

赤ちゃんがまだ小さいうちは、授乳・おむつ替え・寝かしつけの合間に作業をする日々で、正直言ってかなりハード…。

そんな中でも「これがあって本当に助かった!」と思えるアイテムを、Amazonを中心にまとめました。

同じように両立に悩むママ・パパに届きますように。

1. おむつ替えの効率アップグッズ

ベビーケアマット&立ち高さのおむつ台

おむつ替えするために地面に座ったり立ったりするのって、地味にストレスだし、体力を奪われます。

IKEAのベビーケアマットと立ち高さのおむつ台を組み合わせることで、立ったままおむつ替えが可能になり、腰への負担が軽減されます。

2. 入浴・沐浴関連

沐浴剤(スキナベーブ)

生後2ヶ月ですが、首が座っていないのが怖くてまだ沐浴しています。

スキナベーブはお湯に入れるだけで洗浄・すすぎが省けるので、忙しい在宅ワーク中でも時短になります。

赤ちゃんの肌にも優しく安心です。

3. 眠らせる&リラックスさせるアイテム

ホワイトノイズマシン

泣き止まない赤ちゃんを落ち着かせたい時に重宝。

ノイズ音が「音の壁」を作ってくれるので、生活音もカバーしてくれます。

ホワイトノイズで寝つきがスムーズになり、リモート会議前でも焦らず対応できます。

4. おもちゃ・遊びグッズ

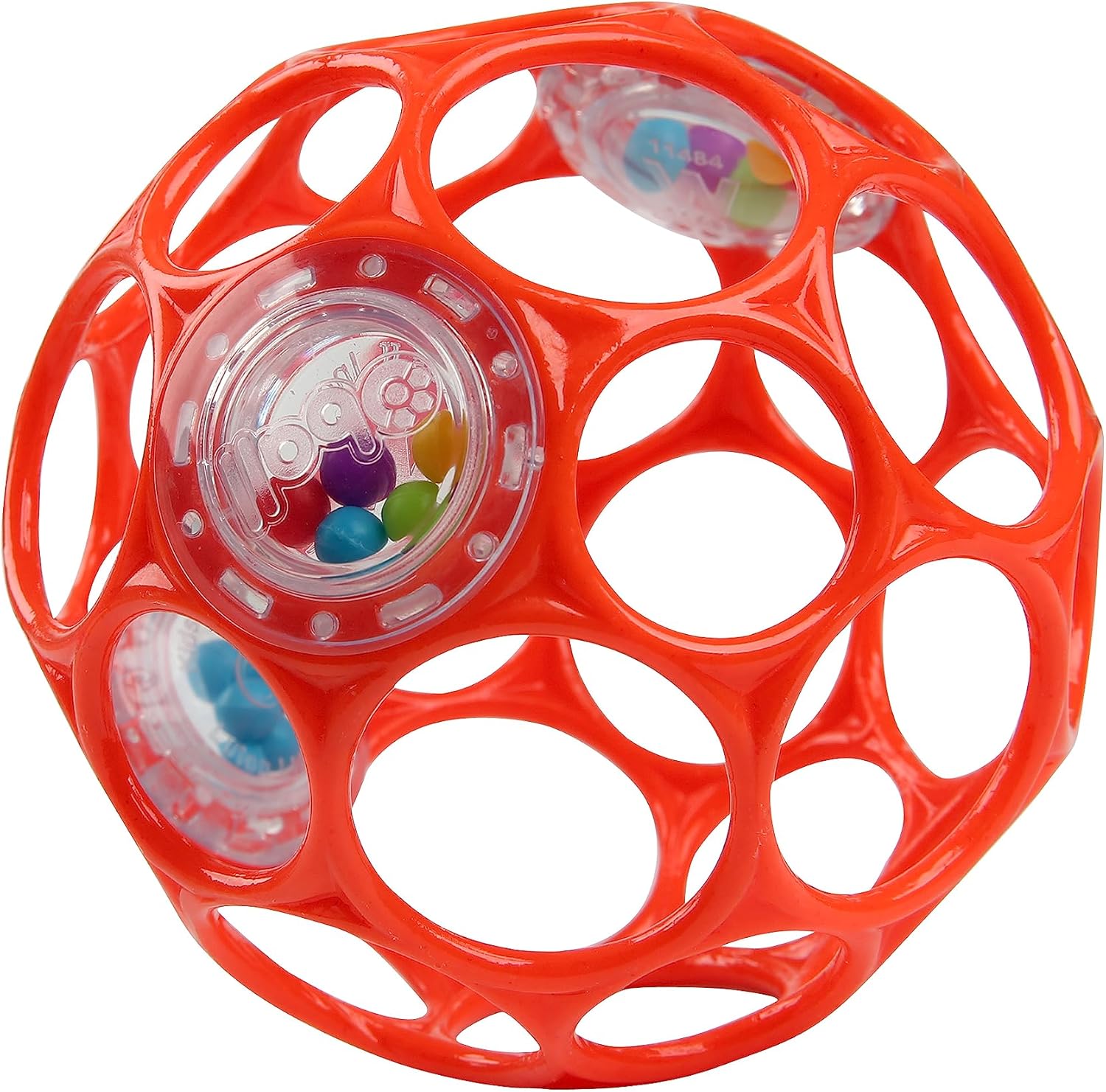

オーボール

0歳から使える知育玩具です。

赤ちゃんがつかみやすく、カシャカシャ音も楽しいので飽きません。

私は家用と外出用で2個持っていて、作業中も安心して遊ばせられました。

有名なプーメリーも良いですが、オーボールは値段がお手頃なので試しやすいですね。

5. ケア&安心グッズ

ベビーカメラ(モニター付き)

赤ちゃんの動きをモニターし、動きが少ないとアラームで通知してくれるベビーカメラは、安心して作業に注力できます。

作業中に赤ちゃんが別室で寝ている時も、映像と音で様子を確認できる安心感があります。

動きや音を検知して通知してくれるタイプだとさらに便利です。

CuboAi スマートベビーモニターは、見た目も可愛くて癒されます。

ベビーサークル(プレイペン)

ちょっと席を外したい時や仕事に集中したい時に、赤ちゃんを安全に過ごさせられるスペースになります。

折りたたみ式なら省スペース収納も可能です。

リビングで近くに置けて、姿が見える安心感がありますね。

体動センサー(ベビーセンス・Sense-Uなど)

夜間に赤ちゃんの動きをモニターして、動きが少ないとアラームで通知。

安心して作業に集中できます。

ベビーモニターは少し高くて、なかなか手を出せないよという方、子どもの側で仕事はできるけど、乳幼児突然死症候群が心配という方にもおすすめ。4000〜5000円くらいで手に入ります。

20秒間体動がなければアラート音がなります。音もそんなに嫌な音ではないです。

音はそこまで大きくないので、別室で扉を閉めて使用する場合は、アラーム音が聞こえない可能性が高いので注意。

センサーをおむつに挟むだけなので、とっても簡単です。

夜も安心して寝ることもできるので、ママの心配も少し減りますね。

ハンズフリー抱っこ紐

「どうしても抱っこじゃないと泣いちゃう」時の救世主。

両手が空くので、メール返信や資料整理くらいなら十分できます。

6. ミルク・授乳の準備時短

哺乳瓶は大きめ、複数本持ちがおすすめ

洗う回数が減るので時短に。

私は4本持ち+スチーム消毒器でまとめて消毒していました。

今は電子レンジ除菌が安全面の観点から禁止となっているので、ピジョンの哺乳びんスチーム除菌・乾燥器はおすすめです。

粉ミルクは「キューブ」や「スティック」を活用

計量不要でお湯にポン!

計量の手間がなく、外出先でもサッと作れるのが最大のメリット。

キッチンでもバッグでもすぐ取り出せて、忙しい朝や夜中の授乳がスムーズになります。

完ミか混合なら「液体ミルク」も検討

災害時の備蓄だけでなく、外出時や帰宅後すぐに授乳したい時にも重宝します。

開封して哺乳瓶に移すだけなので、時短効果は抜群です。

まとめ:フリーランスでも工夫次第で両立は可能

生後2ヶ月ごろは、まだまだ授乳・おむつ替え・寝かしつけのサイクルが本当に大変。

でも、便利グッズを活用するだけで「気持ちに余裕」が生まれます。

私自身も「これがなかったら回らなかった…」というアイテムばかり。

フリーランスのママ・パパもぜひ取り入れて、在宅ワークと育児の両立を少しラクにしてみてください。

コメント